La sostenibilità ha una storia?

La storia della sostenibilità è un racconto che abbraccia secoli di evoluzione umana e non solo.

Parliamo di aspetti e, sopratutto, impatti, sociali, economici ed ambientali di cui il genere umano probabilmente ha iniziato a prenderne coscienza, ad accorgersene, solo recentemente.

La sostenibilità si riferisce all’idea di soddisfare i bisogni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni.

E fin qui Rapporto Brundtland docet e prima di lei Club di Roma e di Budapest ne hanno diffusamente scritto evidenziando le criticità a cui il genere umano stava andando incontro.

La Sostenibilità chi la insegna

La sostenibilità ce la insegnano le culture che ancora rEsistono.

Quelle culture indigene che ancora salvano la relazione con la Terra.

Sono i Isconahua, i Matsigenka, i Matsés, i Mashco-Piro, i Mastanahua, i Murunahua (o Chitonahua), i Nanti, i Sapanawa e i Nahua.

Altri dal nome sconosciuto o più conosciuti come le popolazioni degli indiani d’America o popolazioni asiatiche.

Sappiamo che hanno rifiutato il contatto o che ancora lo rifiutano, decisioni spesso prese a seguito di violenze terribili e/o malattie portate dall’esterno…dalla cultura occidentale.

Le popolazioni indigene le proporrei come educatori per la loro autodeterminazione alla salvaguardia dell’inscindibile ed ancestrale legame con la Terra e la Natura.

L’inizio della fine?

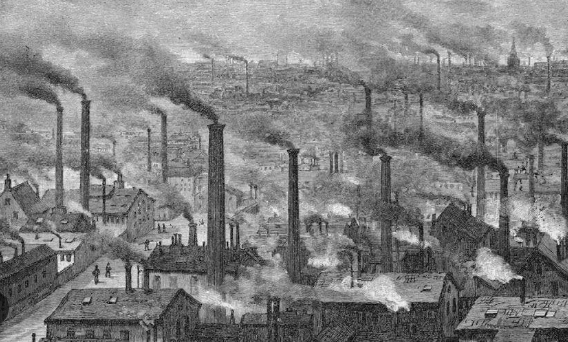

La Rivoluzione Industriale del XIX secolo ha portato a uno sfruttamento su vasta scala delle risorse naturali. Questo ha creato problemi ambientali, tra cui l’inquinamento dell’aria e dell’acqua.

L’impatto questo sconosciuto!!

Si osservavano i cambiamenti e le trasformazioni che assunsero sempre maggior evidenza…ma i treni iniziavano a correre, wall street galoppava e la corsa iniziò.

Contiamo di non sbattere il naso però dato che correre spesso non permette di vedere bene cosa accade intorno, aimé.

Per fuggire dalla povertà ci stiamo ritrovando impoveriti.

I libri per svegliare le coscienze

I Movimenti ambientali del XX secolo iniziano a crearsi infatti Il XX secolo ha visto la crescita dei movimenti ambientali, con il libro “Silent Spring” di Rachel Carson del 1962 che ha attirato l’attenzione sulle conseguenze dell’uso dei pesticidi. Questo ha portato a leggi ambientali più rigorose e all’istituzione dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (EPA) negli Stati Uniti.

1972

La Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente Umano a Stoccolma nel 1972 è stata una pietra miliare nella storia della sostenibilità, portando a importanti discussioni sulla necessità di bilanciare lo sviluppo economico con la conservazione ambientale.

Il sociale ancora non era percepito se non in ottica di sopravvivenza del genere umano…siamo però sulla buona strada.

Il Club di Roma, è un’organizzazione internazionale che ha svolto un ruolo significativo nello sviluppo del concetto di sostenibilità e nel promuovere il dibattito sulla crescita economica e l’ambiente. Fondato nel 1968 da un gruppo di studiosi, industriali e funzionari governativi, il Club di Roma è noto per aver pubblicato il rapporto “I limiti dello sviluppo” nel 1972, scritto da Dennis Meadows e altri autori. Questo rapporto è diventato un documento fondamentale nel campo della sostenibilità.

“I limiti dello sviluppo” ha evidenziato il concetto che lo sviluppo economico illimitato in un mondo con risorse limitate avrebbe comportato conseguenze negative per l’ambiente e avrebbe messo a rischio il benessere delle generazioni future. Il rapporto ha sottolineato il bisogno di un approccio più sostenibile allo sviluppo, sottolineando che il modello economico basato sulla crescita infinita non poteva essere mantenuto a lungo termine.

Il Club di Roma ha continuato a pubblicare rapporti e promuovere discussioni sulle sfide globali legate alla sostenibilità, inclusi temi come la gestione delle risorse naturali, il cambiamento climatico, la popolazione e la qualità della vita. Il lavoro del Club di Roma ha influenzato il pensiero politico e ha contribuito a gettare le basi per il movimento ambientalista e per gli sforzi internazionali volti a promuovere lo sviluppo sostenibile.

Nel corso degli anni, il Club di Roma ha riunito leader di tutto il mondo per discutere le sfide globali e cercare soluzioni sostenibili. Le sue iniziative hanno contribuito a modellare la coscienza globale sulla necessità di affrontare le questioni ambientali e a lavorare verso uno sviluppo più sostenibile.

Il Club di Roma è composto da un gruppo di membri noti come “membri dell’associazione.” Questi membri sono solitamente individui di spicco nel campo dell’industria, della politica, della scienza e dell’ambiente. Alcuni esempi di persone che hanno fatto parte del Club di Roma o hanno collaborato con l’organizzazione includono:

Aurelio Peccei: Aurelio Peccei, un imprenditore italiano, è stato uno dei fondatori del Club di Roma. Ha svolto un ruolo chiave nell’organizzazione e nella promozione dei suoi obiettivi.

Dennis Meadows: Dennis Meadows è stato uno degli autori principali del rapporto “I limiti dello sviluppo” del 1972. Ha svolto un ruolo importante nel condurre la ricerca e l’analisi che ha portato alle conclusioni chiave del rapporto.

Donella Meadows: Donella Meadows era una scienziata e coautrice del rapporto “I limiti dello sviluppo.” Ha lavorato con Dennis Meadows e altri nel campo della dinamica dei sistemi e della modellazione.

Alexander King: Alexander King, un diplomatico e scienziato britannico, è stato uno dei primi membri del Club di Roma. Ha svolto un ruolo importante nella promozione delle discussioni sulla sostenibilità a livello internazionale.

Gro Harlem Brundtland: Sebbene non fosse uno dei membri originali del Club di Roma, Gro Harlem Brundtland, ex Primo Ministro della Norvegia, ha contribuito in modo significativo alla promozione dello sviluppo sostenibile. Ha guidato la Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo, meglio conosciuta come la “Commissione Brundtland,” che ha definito il concetto di sviluppo sostenibile.

Questi sono solo alcuni esempi di persone notevoli che hanno avuto un coinvolgimento con il Club di Roma nel corso degli anni. L’organizzazione ha sempre cercato di riunire individui di spicco da diverse discipline per discutere le sfide globali e cercare soluzioni sostenibili.

Permeabilità all’ossigeno

Come già accennato in precedenza, il 99% della carbon footprint dipende dalla bottiglia di vino in sé, e non dal tappo.

Tuttavia, la scelta del tappo influenza moltissimo tutto ciò, perché la permeabilità all’ossigeno avrà un effetto diretto sull’evoluzione della bottiglia di vino.

Diverse stime, infatti, indicano che i problemi sulla gestione della permeabilità all’ossigeno sono responsabili di oltre il 50% dei difetti totali riscontrati sulle bottiglie.

Dai dati analizzati dall’International Wine Challenge e dall’Australian Wine Research Institute, si è visto che negli ultimi 9 anni, su 106.627 bottiglie di vino, il totale dei difetti è stato del 4% (approssimativamente 4266 bottiglie), di cui circa il 50% (2133) dovuto alla gestione dell’ossigeno non ottimale (ossidazione 28% e riduzione 22%).

L’attuale tecnologia di coestrusione permette lo sviluppo di tappi adattabili ad ogni categoria di vino (anche quelli a lungo invecchiamento).

Ogni vino, infatti, necessita di quantità di ossigeno differenti.

Il tappo, a sua volta, funge da filtro per l’ingresso di ossigeno dall’esterno all’interno della bottiglia.

Inoltre, grazie a strumenti come gli analizzatori portatili di ossigeno, che basano la loro tecnologia sulla luminescenza e sull’utilizzo di sensori, vi è la possibilità di misurare sia l’ossigeno disciolto nel vino, sia quello presente sotto forma di gas all’interno delle bottiglie. Il tutto direttamente in cantina.

In questo modo, è possibile misurare l’ossigeno presente nelle varie fasi della produzione del vino, soprattutto durante il suo confezionamento.

Questo permetterà di capire, tramite lettura immediata, quanta solforosa libera verrà persa, e di conseguenza quale sarà la shelf-life della bottiglia di vino.

Rapporto Brundtland 1987

dal Club di Roma a Ministro della Svezia per arrivare alla Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo, guidata da Gro Harlem Brundtland, ha pubblicato il suo famoso rapporto, definendo il concetto di sviluppo sostenibile come “uno sviluppo che soddisfi le esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze.”

10 anni dopo: Kyoto

Protocollo di Kyoto e Accordo di Parigi: Questi accordi internazionali hanno cercato di affrontare il cambiamento climatico e le emissioni di gas serra. Il Protocollo di Kyoto del 1997 è stato un passo importante, mentre l’Accordo di Parigi del 2015 ha stabilito obiettivi più ambiziosi per limitare il riscaldamento globale.

Presente

Lo Sviluppo sostenibile nel XXI secolo: La sostenibilità è diventata una parte essenziale dell’agenda globale, con molte organizzazioni e aziende che cercano di integrare pratiche sostenibili nei loro operai. Ci sono crescenti sforzi per ridurre l’uso di risorse non rinnovabili, ridurre i rifiuti e affrontare le sfide ambientali.

Quali futuri?

La storia della sostenibilità è un percorso lungo e complesso che continua a evolversi. La consapevolezza crescente dei problemi ambientali e la necessità di un approccio sostenibile all’economia stanno plasmando il nostro mondo e le nostre società in direzioni più consapevoli dell’ambiente e del valore dell’essere umano affinchè gli impatti possano essere sostenibili e che possano garantire i futuri desiderabili delle prossime generazioni.

Belle parole vero? e nel concreto quali futuri vogliamo?